《食品安全学(第2版)》王际辉,叶淑红主编|(epub azw3 mobi pdf)电子书下载-云顶国际集团

本站仅收录第三方网站资源,购买请前往官方网站购买正版

图书名称:《食品安全学(第2版)》

- 【作 者】王际辉,叶淑红主编

- 【丛书名】中国轻工业“十三五”规划教材

- 【页 数】 318

- 【出版社】 北京:中国轻工业出版社 , 2019.07

- 【isbn号】978-7-5184-2469-6

- 【价 格】48.00

- 【分 类】食品安全-高等学校-教材

- 【参考文献】 王际辉,叶淑红主编. 食品安全学(第2版). 北京:中国轻工业出版社, 2019.07.

图书封面:

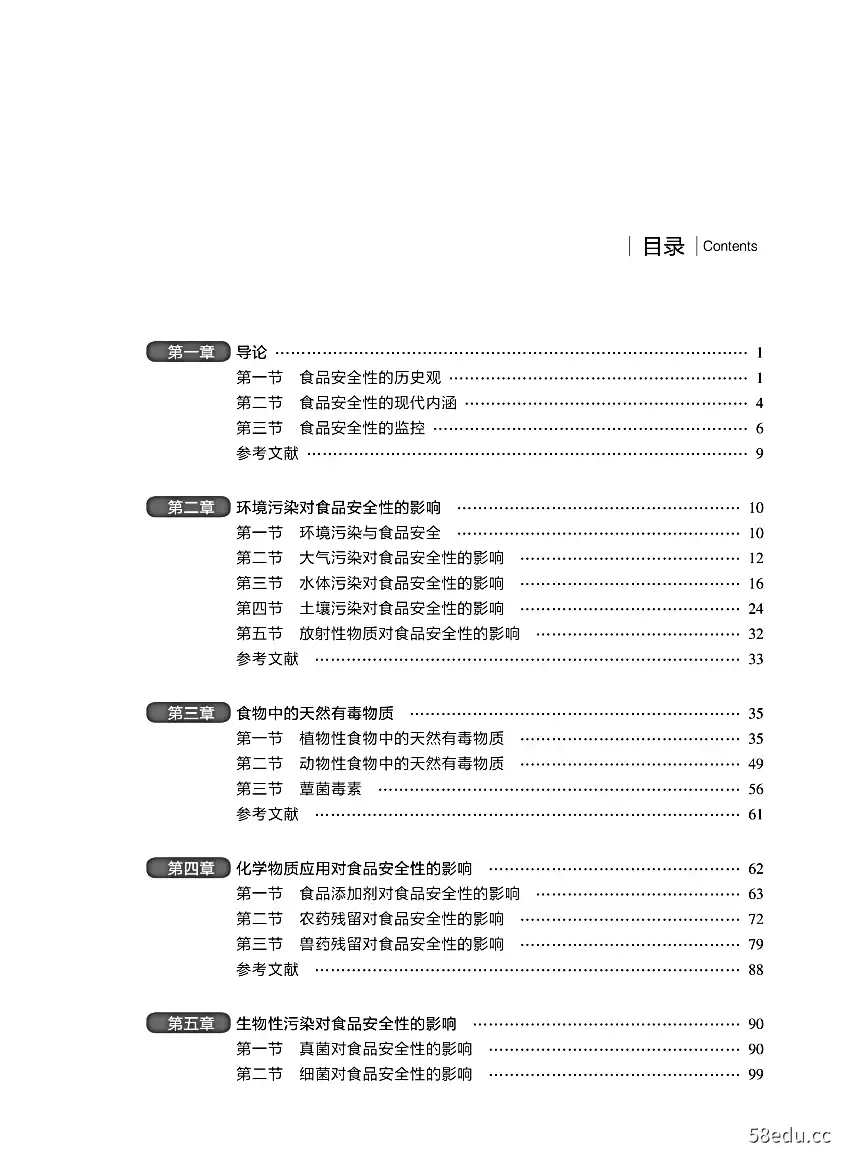

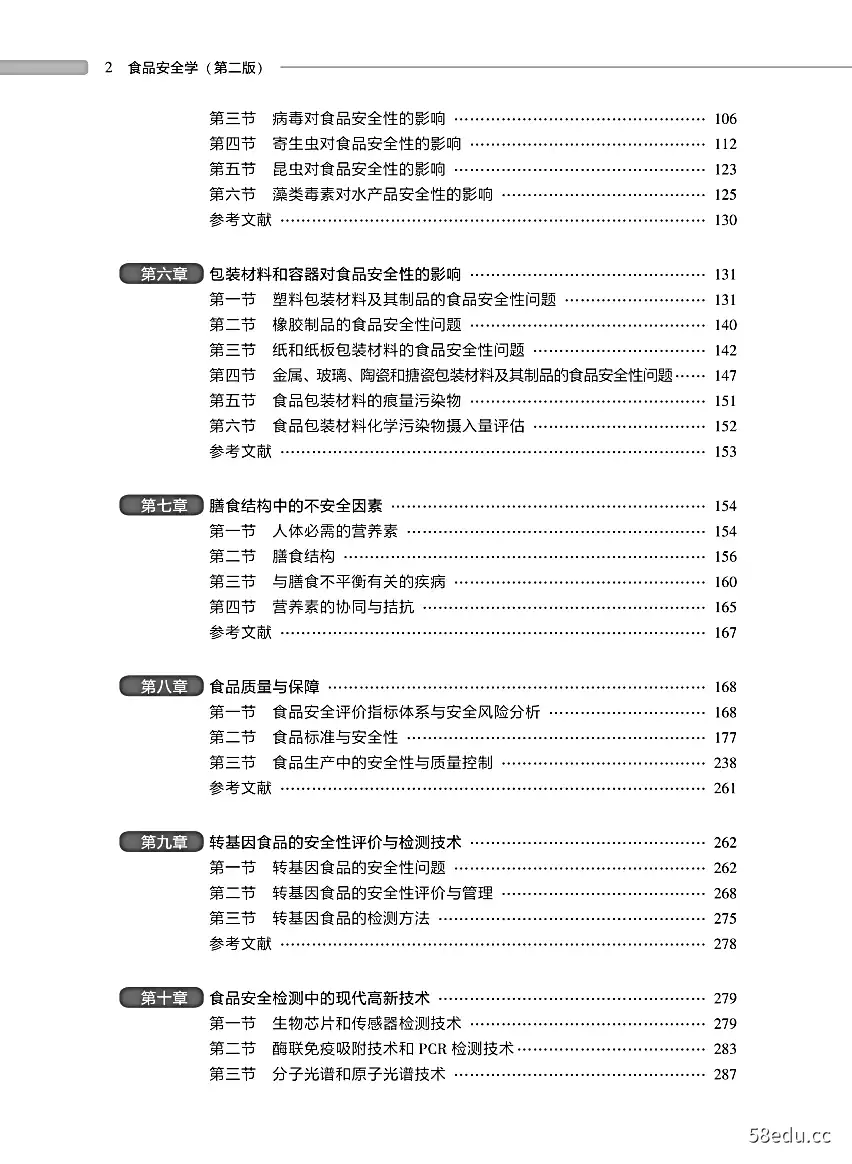

图书目录:

《食品安全学(第2版)》内容提要:

本教材从教学、科研和生产实际出发,以概述与食品安全相关的科学问题为重点,集中阐述了环境污染、化学物质、生物性污染、包装材料、食品中的有毒物质、膳食中的不安全因素等对食品安全性的影响,同时包括食品安全标准与质量控制、食品安全性评价及相关实验等内容。

《食品安全学(第2版)》内容试读

第一章

chapter

导论

“民以食为天,食以安为先”,食品是人类赖以生存和发展的最基本的物质条件,而安全性则是食品最基本的要求。食品安全问题关系到人民群众的身体健康、生命安全和社会稳定。随着生活水平和质量的提高,人们对食品质量与安全的意识不断增强。让城乡居民长期吃上“放心菜”“放心肉”“放心食品”,已成为社会广泛关注的话题。下面从食品安全性的历史观、现代内涵及其监控等方面对食品安全性进行初步剖析。

第一节

食品安全性的历史观

一、古代人类对食品安全性的认识

古代人类对食品安全性的认识大多与食品腐坏、疫病传播等问题有关,世界各民族都有许多建立在长期生活经验基础上的饮食禁忌、警语和禁规,有些作为生存守则流传至今。

在西方文化中,公元前1世纪的《圣经》中有许多关于饮食安全与禁规的内容,其中著名的摩西饮食就提到凡非来自反刍偶蹄类动物的肉不得食用,据认为是出于对食品安全性的考虑。公元前2000年,在犹太教《旧约全书》中明确提出“不应食用那些倒毙在田野里的兽肉”。公元前4o0年hippocrates的《论饮食》、l6世纪俄国古典文学著作《治家训》以及中世纪罗马设置的专管食品卫生的“市吏”等,都是有关于食品卫生要求的记述。1202年英国颁布了第一部食品法一《面包法》,该法律主要是禁止厂商在面包里掺入豌豆粉或蚕豆粉造假。

在中国,西周时期已有“食医”和“食官”来保障统治阶级的食品营养与安全。据《周礼·天官食医》记载,“食医,掌和王之六食、六饮、六膳、百馐、百酱、八珍之齐”,负责检查宫中的饮食和卫生。早在2500年前“儒家之祖”孔子在《论语·乡党》中提出“食饐而竭,鱼馁而肉败,不食。色恶,不食。臭恶,不食。失饪,不食。不时,不食。割不正,不食。不得其酱,不食。沽酒市脯,不食。不撤姜食,不多食”等原则,强调了饮食的卫生与安全。这是文献中有关饮食质量和安全的最早记述与警语。后来,东汉时期的《金匮要略》、唐代的《唐律》《千金食治》、元代的《饮膳正要》等著作都有关于食品卫生安全方面的论述。

2食品安全学(第二版)

总体来说,古代人类对于食品安全性的认识和理解只停留在感性认识和对个别现象的总结阶段。

二、近代人类对食品安全性的认识

17、18世纪,生产规模的不断扩大,促进了商品经济的发展和食品贸易的加大:但由于缺乏有效的食品检验技术,而且食品安全法律法规滞后,近代食品安全问题出现了新的变化。

食品交易中的制伪、掺假、掺毒、欺诈等现象已蔓延为社会公害,制伪掺假食品娄禁不绝,使欧美食品市场长期存在食品安全问题。英国杜松子酒中查出有浓硫酸、杏仁油、松节油、石灰水、玫瑰香水、明矾、酒石酸盐等掺假物:美国市场上出现了掺水牛乳、掺炭咖啡,甚至甲醛牛乳、硼砂黄油、硫酸肉等恶性食品安全与卫生问题。为了保持商品信誉、提高竞争能力、保障消费者健康,西方各国相继开始立法。1851年,法国颁布了防止伪劣食品的法律一《取缔食品伪造法》:1860年,英国出台新的《食品法》,再次对食品安全加强控制:1906年,美国国会通过了第一部对食品安全、诚实经营和食品标签进行管理的国家立法《纯净食品与药品法》,同年还通过了《肉类检验法》,这些法律全面规定了联邦政府在美国食品药品规制中的责任,加强了美国州与州之间食品贸易的安全管理。以上在资本主义市场经济前期发展中出现的食品安全现象和问题,至今仍在处于不同经济发展阶段的国家和地区存在,威胁着人们的健康和生命安全。

我国在几千年的封建社会中,积累了极其丰富的食品卫生安全知识,但未能构成一门学科,主要用作统治者和剥削阶级的养生之道,并没有真正地为广大人民服务。

三、现代人类对食品安全性的认识

随着现代工业的蓬勃发展,食品工业应用的各类添加剂日新月异,农药兽药在农牧业生产中的使用量日益上升,工矿、交通、城镇“三废”对环境及食品的污染不断加重,农产品和加工食品中含有害、有毒化学物质的问题也越来越突出;同时,农产品及其加工产品在地区之间流通的规模与日俱增,国际食品贸易数量越来越大。这一切对食品安全提出了新的要求,以适应人民生活水平提高、市场发展和社会进步的新形势。现代食品安全问题逐渐从食品不卫生、传播流行病、掺假制伪等,转向某类化学品对食品的污染及对消费者健康的潜在威胁。

农牧渔业的源头污染与食品安全有着密切的关系。20世纪对食品安全影响最为突出的事件,当推有机合成农药的发明、大量生产和使用。如早期使用的农药滴滴涕,确实在消灭传播疟疾、斑疹、伤寒等严重传染性疾病的媒介昆虫以及防治多种顽固性农业害虫方面,都显示了极好的效果,成为当时作物防病、治虫的强有力武器。滴滴涕成功刺激了农药研究与生产的加速发展,加之现代农业技术对农药的大量需求,使包括六六六在内的一大批有机氯农药此后陆续推出并在20世纪50、60年代获得广泛应用。但随后人们发现滴滴涕等农药因难以被生物降解而在食物链和环境中积累,造成农作物和土壤的长期污染,在人类食品和人体中长期残留,危及整个生态系统和人类的健康。进人20世纪70、80年代后,有机氯农药在世界多数国家先后被停止生产和使用,代之以有机磷类、氨基甲酸酯类、拟除虫菊酯类等残留期较短、用量较小且易于降解的多种新型农药。在农业生产中,滥用农药在破坏环境与生态系统的同时,也导致了害虫抗药性的出现与增强,这又迫使人们提高农药用量,变换使用多种农药来生产农产品,造成了虫、药、食品与人之间的恶性循环。农药及其它农业化学品在农牧渔业发展中,在

第一章导论3

达到预期经济效益的同时,也给食用这些食物的人类带来了负效应。农产品和加工食品中种类繁多的农药残留,仍然是目前最普遍、最受关注的食品安全问题。

20世纪末,特别是进入90年代以来,世界范围内食品安全事件不断出现,如新的致病微生物导致的食物中毒,畜牧业中人们滥用兽药、抗生素及激素类物质引起的副作用,食品的核素污染等,使得全球食品安全形势不容乐观。

首先,在过去的30年里,食源性疾病的暴发性流行明显上升。最常见的是由细菌与细菌毒素、霉菌与霉菌毒素、寄生虫及虫卵、昆虫、病毒和危险化学品等所造成的危害。在发达国家中,估计每年有1/3以上的人群会感染食源性疾病。据报告,食源性疾病的发病率居各类疾

病总发病率的第二位。据世界卫生组织(wh0)和联合国粮农组织(fa0)报告,仅1980

年,亚洲、非洲和拉丁美洲中5岁以下的儿童,急性腹泻病例约有10亿人,其中有500万儿童死亡。英国约有1/5的肠道传染病是经食物传播的。美国食源性疾病每年平均暴发300起以上。1996年,日本发现一种因肠道出血性大肠杆菌0157感染而引发的食源性疾病,近年来,不仅在日本,还在欧美、大洋洲、非洲等地也发生过。我国每年向国家卫生部门上报的数千起食物中毒事件中,大部分都是由致病微生物引起的,如20世纪80年代在上海因食用毛蚶引起甲肝的暴发:2001年在江苏等地暴发的肠道出血性大肠杆菌0157食物中毒等。新的食源性疾病的出现与发展,是在食品生产、加工、保存以及品种、消费方式等发生变化的条件下食品安全新态势的反映。其次,在癌症及其它与饮食营养有关的慢性病病例不断增加,化学药物对人类特别是妇幼群体的危害日益明显,以及动物性食品在饮食结构中重要性增大的条件下,兽药使用不当、饲料中过量添加抗生素及生长促进素威胁食用者的健康,对食品安全性的影响逐渐突出。最后需要提及的是,在人类进入核时代以后食品安全性中的核安全问题。放射性物质给人类造成的最惨重事件发生于第二次世界大战末期,美国于1945年先后在日本广岛和长崎投下两颗原子弹。放射性尘埃中137cs,由食品摄取比呼吸吸收多1000多倍。1986年发生于苏联的切尔诺贝利核事故,是人类历史上破坏性最大的核事故,使几乎整个欧洲都受到核沉降的影响,牛羊等草食动物首当其冲。当时欧洲许多国家生产的牛乳、肉类、肝脏中因发现有超量的放射性核素而被大量弃置。在这种情况下,已经研究多年被认定较为安全的食品辐照技术,受核辐射对人体危害的心理影响,在商业应用上长期受阻,科研和立法方面也都进展缓慢」

中华人民共和国成立以前,由于经济落后、食品匮乏,食品卫生很难得到保证,食品卫生与安全的研究滞后,远远落后于发达国家。从1949年至20世纪70年代末,我国食品安全问题突出表现在保障食品供给数量方面,即提高农业生产效率、增加农产品产量。到20世纪末,我国粮食生产已经实现了供需基本平衡。但是由于长期对农业资源的不合理开发与利用,导致农业环境污染严重,食品的食用安全和卫生隐患也日益突出。随着全球经济一体化、贸易自由化和旅游业的发展,我国食品安全形势同其它国家一样,面临新的挑战。近年来我国发生了如“上海甲肝”“瘦肉精”“鼠毒强”“海城豆奶”“阜阳奶粉”“龙口粉丝”“三鹿奶粉”“苏丹红”等多起食品安全事件。相应地,我国的食品安全法规制度也经历了从无到有、不断完善和发展的过程。

食品安全问题发展到今天,已远远超出传统食品卫生或食品污染的范围,而成为人类赖以生存和健康发展的整个食物链的管理与保护问题,需要科学家、企业家、管理者和消费者的共同努力,也需要从行政、法制、教育、传媒等不同角度,提高消费者和生产者的素质,排除自然、社会、技术因素中的负面影响,并着眼于未来世界食品贸易的大环境,整治整个食物链上

4食品安全学(第二版)》

的各个环节,使提供给社会的食品越来越安全。

第二节食品安全性的现代内涵

一、食品安全性的概念

1984年,世界卫生组织(wh0)在题为《食品安全在卫生和发展中的作用》的文件中,

曾把“食品安全”作为是“食品卫生”的同义语,将其定义为,“生产、加工、贮存、分配和制作食品过程中确保食品安全可靠,有益于健康并且适合消费人群的种种必要条件和措施”。

1996年,wh0在其发表的《加强国家级食品安全性计划指南》中则把食品安全与食品卫生作

为两个概念加以区别。其中,食品安全被解释为,“对食品按其原定用途进行制作,和(或)食用时不会使消费者受害的一种担保”;食品卫生则指,“为确保食品安全性和适用性在食物链的所有阶段必须采取的一切条件和措施”。

目前,在《中华人民共和国食品安全法》中,食品安全是指,“食品无毒、无害,符合应有的营养要求,对人体健康不造成任何急性、亚急性或者慢性危害”。其主要内容包括三个方面:①从食品安全性角度看,要求食品应当“无毒、无害”。“无毒、无害”是指正常人在正常食用情况下摄入可食状态的食品,不会造成对人体的危害:但无毒、无害也不是绝对的,允许少量含有,但不能超过国家的限量标准。②符合应有的营养要求。营养要求不但应包括人体代谢所需要的蛋白质、脂肪、碳水化合物、维生素、矿物质等营养素的含量,还应包括食品的消化吸收率和对人体维持正常生理功能应发挥的作用。③对人体健康不造成任何危害。这里的危害包括急性、亚急性或慢性危害。

二、化学物质的毒性概念与饮食风险概念

某种物质通过物理损伤以外的机制引起细胞或组织损伤时称为有毒(toxc)。传统上把摄入较小剂量即能损伤身体健康的物质称为有毒物质或毒物(toxicants)。它具有的对细胞或(和)组织产生损伤的能力称为毒性(toxicity)。毒性较高的物质,只要相对较小的剂量,即可对机体造成一定的损害;而毒性较低的物质,则需要较大的剂量,才呈现毒性。但是一种物质的“有毒”与“无毒”,毒性的大小也是相对的,关键是此种物质与机体接触的量。在一定意义上,只要达到一定的剂量,任何物质对机体都具有毒性。

风险是一个相对较广的概念,可简单地理解为人所不希望发生的事件的发生概率或机会多少。做任何事情都有风险,饮食当然也不例外。就食品而言,个人风险将视危害成分暴露量、个人敏感性及饮食方式等而定。用风险概念来分析食品安全性问题就不难理解,现实生活中并不存在无风险或零风险的事情,问题在于消费者能接受什么样的风险。对可能的风险和获益做综合的平衡,权衡得失利害,才能做出合理的取舍和符合实际的决策。例如,在外就餐可能有食品污染、餐具不洁、染病机会多等危险,但有省时、便捷、美味的好处,相对而言,其风险在多数情况下是可以接受的。食品生产、加工、贮存、销售过程中使用的农药、兽药、添加剂及其它化学品,可能为消费者带来一定的风险,但不用这些化学品又会增大其它的风险,如使

第一章导论5

食品中某些致病的微生物、生物毒素、寄生虫增多,食品的质量严重下降,食品的营养和品质不佳,食品价格上涨等。作为消费者,只能根据条件选择接受哪一种风险。显然,对风险与获益两个方面充分、全面的认识与理解,是确保食品安全性的前提。其中,对食品中可能含有的危害成分的风险评价及其相应的风险控制,则是一项基础性的工作,需要严格的方法、技术、工作程序以及机构上的支持与保证。

食品安全性与毒性及其相应的风险概念也是分不开的。安全性常被解释为无风险性和无损伤性。众所周知,没有一种物质是绝对安全的,因为任何物质的安全性数据都是相对的。即使进行了大量的试验,证明某一种物质是安全的,但从统计学上讲,总有机会碰到下一个试验证明该物质不安全。此外,评价一种食品成分是否安全,并不仅仅取决于其内在的固有毒性,而要看其是否造成实际的伤害。事实上,随着分析技术的进步,已发现越来越多的食品,特别是天然物质中含有多种微量的有毒成分,但这些有毒成分并不一定造成危害。

三、食品安全性的现代问题

(一)我国食品安全现况

我国食品工业经过几十年的发展,已取得突出的成绩,目前我国共有各类食品工业企业超过50万家,2017年食品工业总产值突破10万亿元,占国民生产总值的13%左右。但是食品安全问题时有发生,仅2017年就发生过多起食品安全事件:日本“核污染区食品”事件、仿造肉事件、脚臭盐事件、大米镉污染事件等。接连不断的食品危机,使人们对食品安全忧心忡仲。食品安全问题已经成为老百姓日常议论和关注的话题,如果这个问题得不到很好的解决,将会影响公众的身体健康和生命安全,阻碍食品企业、食品产业和国民经济的发展,影响出口和国际贸易,关系到社会稳定、国家安全以及国家和政府的形象。食品安全问题是关系到人民健康和国计民生的重大问题,我们必须认真对待食品安全给我们带来的挑战,切实研究食品不安全问题,认真分析原因,采取积极和行之有效的对策,逐步消除食品的不安全因素,构筑适合我国国情的食品安全体系。

从社会和经济发展的历史看,目前我国正处在一个特殊的市场发育、转型时期。我们不仅要面对发达国家已经解决的由于微生物污染造成的食源性疾病问题,还要面临由于科技进步,如转基因、食品新技术、新原料和包装材料的应用等,给食品安全带来的新风险。

(二)影响食品安全性的因素

人类社会的发展和科学技术的进步,使人类的食品生产与消费活动经历着巨大的变化。与人类历史上任何时期相比,一方面是现代饮食水平与健康水平普遍提高,反映了食品安全性状况有较大的甚至是质的改善;另一方面则是人类食物链环节增多和食物结构复杂化,这又增添了新的饮食风险和不确定因素。社会的发展提出了在达到温饱以后如何解决吃得好、吃得安全的要求。食品安全性问题正是在这种背景下被提出,而且涉及的内容也越来越广,并因国家、地区和人群的不同而有不同的侧重。

目前,造成食品安全形势严峻的原因主要有以下几个方面:①微生物引起的食源性疾病:

②长期使用农药、兽药、化肥及饲料添加剂:③环境污染:④食品添加剂:⑤食品加工、贮藏和包装过程:⑥食品新技术、新资源的应用带来的新的食品安全隐患:⑦市场和政府现有措施不完善,仍存在着假冒伪劣商品、食品标签滥用、违法生产经营等。

总之,食品不安全因素可能产生于人类食物链的不同环节,其中的某些有害成分,特别是

6食品安全学(第二版)

人工合成的化学品,可因生物富集作用而使处在食物链顶端的人类受到高浓度毒物的危害。

第三节食品安全性的监控

一、食品安全性控制与人类食物链

随着新食品资源的不断开发,食品品种的不断增加,生产规模的扩大,加工、消费方式的日新月异,贮藏、运输等环节的增多,以及食品种类、来源的多样化,原始人类赖以生存的自然食物链变得更为复杂,逐渐演化为今天的自然链和人工链组成的复杂食物链网。这一方面满足了人口增长、消费水平提高的要求,另一方面,也使人类饮食风险增大,确保食品的安全性成为现代人类日益重要的社会问题。

现代人类食物链通常可分为自然链和加工链两部分。从自然链部分来看,种植业生产中有机肥的搜集、堆制、施用等环节如果忽视了严格的卫生管理,可能将多种侵害人类的病原菌、寄生虫引入农田环境、养殖场和养殖水体,进而进入人类食物链。滥用化学合成农药或将其它有害物质通过施肥、灌溉或随意倾倒等途径带入农田,可使许多合成的、难以生物代谢的有毒化学成分在食物链中富集起来,构成人类食物中重要的危害因子。由于忽视动物保健及对有害成分混人饲料的控制和监管不够,可能导致真菌毒素、人畜共患病病原菌、有害化学杂质等大量进人动物产品,为消费者带来致病风险。而滥用兽药、抗生素、生长刺激素等化学制剂或生物制品,使其在畜产品中微量残留,进而在消费者体内长期超量积累,产生副作用,尤其对儿童可能造成严重后果。从加工链部分来看,现代市场经济条件下,蔬菜、水果、肉、蛋、乳、鱼等应时鲜活产品及其它易腐坏食品,在其贮藏、加工、运输、销售的多个环节中如何确保不受危害因子侵袭而影响其安全性,是经营者和管理者始终要认真对待的问题,不能有丝毫疏忽。食品加工、包装中滥用人工添加剂和包装材料等,也是现代食品生产中新的不安全因素。在食品送达消费者餐桌的最后加工制作工序完成之前,清洗不充分、病原菌污染、使用调味品、高温煎炸烤等,仍会使一些新老危害因子一再出现,形成新的饮食风险。

由此可见,食品安全性中的危害因子,可能产生于人类食物链的不同环节,其中某些有害物质或成分特别是人工合成的化学品,可因生物富集作用而使处在食物链顶端的人类受到高浓度毒物之害。认识处在人类食物链不同环节的可能危害因子及其可能引发的饮食风险,应用食品毒理学的理论和方法,掌握其发生发展的规律,是有效控制食品安全性问题的基础。

二、我国食品安全的监管体系

食品安全监管是政府的重要职责,健全的食品安全监管体系是实施食品安全监管的重要基础设施和能力基础。当前我国已开始对食品药品实行统一监督管理。农业部门负责农产品生产环节,而将原来的国务院食品安全委员会办公室、国家食品药品监督管理总局、国家质量监督检验检疫总局的生产环节食品安全监督管理、国家工商行政管理总局的流通环节食品安全监督管理等职责整合,组建了原国家食品药品监督管理总局,负责对生产、流通和消费环节的食品和药品的安全性、有效性实施统一监管。经过2013年的机构调整,食品安全的监管职能高度

···试读结束···